「自分が書かなければもしかしたら誰もこのことを指摘しないのではないか?」というとき、人は書きはじめるのかもしれない。SNS上に流れる『HAPPYEND』評をみるにつけ、絶賛の類が多く、その中でも「音楽がイイ」というものがあった。

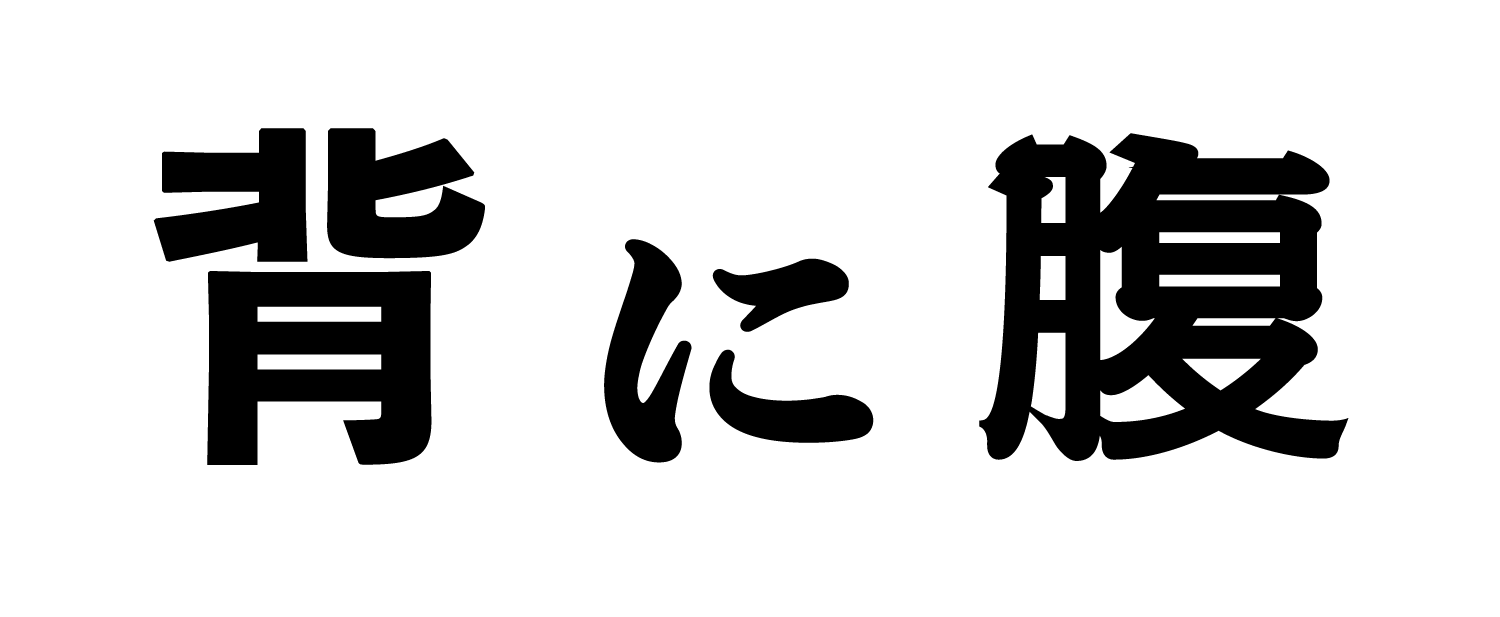

本作の音楽はニューヨークのブルックリンを拠点に活動する映画音楽の作曲家、アーティストであるリア・オユヤン・ルスリが担当しており、もちろん素晴らしい。わたしが注目したのは「映画音楽」でははなく、劇中で流れる音楽「劇中音楽」の、その扱われ方である。本作の学生たちは「音楽研究サークル」のようなものに所属しており、劇中内でもたびたび音楽がかかるシーンが存在するのであるが、シーンを跨いで音楽が流れ続けるシーンが存在しないユニークな側面がある。

音楽に精通していれば、あれだけのバッチバチの音楽が劇中に流れたら、そのままシームレスに繋ぎたくなるものだが、シーンとシーンの繋ぎでは毎回音楽を切断しているような印象を受けた。例えば電子楽器店で店員が四つ打ちを流し始めたシーン、イイところでシーンが切り替わり音楽も止まる。別シーンに移行したのだから当然といえば当然であるが、むしろそのことを印象付けていた、

現実はそうなのだと。

当初はさして気にしていなかったが、劇中内で警察官に音楽を停止させられるシーンが登場した時、ああこれは音楽を止められる物語なのだとハッキリとわかった。

電子音楽は不思議だ、四つ打ちと呼ばれるシンプルな音は、それだけで人を高揚させ、冷静な判断を失わせる時さえある。例えば警察官に職務質問を受けた時、音楽を停止しなかったらどうなっていただろう、と考える。わたしはあのシーンに作家の政治的なスタンスも集約されているような気がする。音楽を止めることができるのが権力である。しかしかといって迷惑をかけるぐらいであれば音楽を止めるべきだ。というどちらにも振ることののできない心情を表していた。

さてここでヨーロッパの音楽の話を。1960年代、LSDの開発とともに(いやこれが発端ではないが笑)ヒッピー文化が開花、音楽、政治、人種を入り混じる音楽・文化的ムーブメントサマーオブラブが巻き起こった。その後1980年ヨーロッパでセカンド・サマー・オブ・ラブ現象が勃発。商業音楽のカウンターとして、廃墟や倉庫で非商業的に行われるDJパーティが多く開催された。政府・警察はドラッグ禍の問題や社会の不安定化の観点から危険視、レイヴを取り締まる法案、クリミナル・ジャスティス・ビルを成立させた。「反復するビート(repetitive beats)」に対する規制を定めたSFじみた条項まである。

『HAPPYEND』は友人との別離をメインテーマに据えているが、音楽を止められる話としても見ることができる。そして本来、スクワット・レイヴの開催を物語のカタルシスとして据えることも可能であったはずが、あえて消化不良な形にしたのは、音楽的カタルシスと政治運動が接続されることの違和という、作家自身の音楽的スタンスの表れなのではないかと考えたのだ。

リアクション