先日、読書会などを開催している、行きつけの飲食店で映画『Perfect Days』の話になったとき、ある人が、本作はヨーロッパ人に向けて作られた、オリエンタリズムよろしくのジャパニーズ”清貧”で、プロデューサーが富裕層という時点で、欺瞞に満ちており、悪趣味、とつねづねそんなようなことを言っていた。

わたしはこの意見にはかねがね同意していたのだが、それは見る前のわたしの先入観、第一印象の意見と、という意味である。

わたし自身この映画の基礎情報を知ったとき、趣味が悪いと思ったし、正直逆の意味でどんな映画に仕上がっているか、楽しみな気持ちでいた。

ところが映画を見終えると、確かに趣味の悪い、というか成金の考える清貧とはこうも浅はかなのか、という思いと同時に、どこか捉えどころのない不思議な部分も残されている作品だな、とも思った。

その貧しさのようなもの、のおかしさは多くの人々に指摘されていると思うが、トイレの清掃を自家用車のワゴンで向かっているのは笑ってしまった。

説明しなくてもわかる通り、都内で自動車を所有するのには多くのハードルが存在する。ガソリン代、整備代、車検、自動車税、駐車場代、それは午前中のパート清掃員に払うことはできまい。

と、こんなようなことを並べて本作がいかに庶民感覚と乖離しているかを説明している人がいるが、劇中のなかで、平山は「実はお金を持っており、好きでこの生活をしている」ということを暗に仄かしているパートが存在する。

通常ならば「①清貧的に過ごしているけど結構お金かかっているよね?」→「②ああ、やっぱり詳しく説明はしないけど、お金はあって好きでやってるんだね。」となる(と思う。。。)。

のだが、①を演出の意図ではなく、真剣に間違えていると考えてしまう人や、②を見落としてしまった人が、そのような「金モチは何も分かっとらん!」批判に向かうのではないかな、と考えた。

しかしこのような読解のディスコミュニケーションが生まれるのも、劇場間数が多く、多様な鑑賞者に恵まれたからに他ならないのだろう。つまり普段大衆に観られないような映画がヒットしたのである。

かくして、この先は、この映画を「富裕層が、何らかの理由で、ミニマリストのような、低所得な暮らしをする映画」として進めていこうと思う。

この作品の凄みというか、面白いところは、この欺瞞に満ちた「清貧」を、台詞に出さないまでも、偽物なのだ。という意思が「役所広司」という役所の身体から、広がっていくような感覚を覚えるところにある。

だから、冒頭であげた人とは、話は合うと感じたが、受け取ったものはまるっきり違かったのである。さてそれでは、平山という男の一日を追ってみよう。

いくらで借りたかわからない、ちょうどいい場所にある駐車場に停められた自家用のワゴンに乗り、トイレ清掃の仕事に向かう。押上から恵比寿なのでそれなりにガソリンもかかろう。

15時には仕事を終え、銭湯の一番風呂に浸かり、居酒屋で一杯ひっかけ、時にはスナックにも行き、綺麗なママさんと小説の話などをし、カーステレオでクラシックロックを聞き、若い女性に貸したりなど、若い人たちと話し、休日には古書店にいき、ふいに手に取った文庫本を読んで眠りにつく。

う〜ん、鼻につく生活だ。これは怒るのも無理はない。しかも15時の一番風呂を残業で逃した平山は怒り狂って、シフト管理を怒鳴り散らかしていたりもする。

さっきは、まるで金持ちがイメージした理想の清貧は、平山の設定によって、物語に内部化している、と言ったが、本気で「こんぐらい慎ましい生活もイイよね」ってノリで台本が上がってきたのではないか、と不安になってきた。

しかし金モチプロデューサーが「財をなした中年男性が清貧生活を始めるが、その欺瞞に気づき始めていく物語」と自信満々に言われるのも、なんだか無償に腹が立ってくる。

とにもかくにも、金モチへのやっかみはありつつ、ヴェンダースの素晴らしい演出と、役所広司の類稀なる物語読解力により、なんだかんだあったけど、言いたいことはわかったよレベルにまで押し上げてしまっているのだ。

そして最も評価したいのが、これだけわかりずらい物語を、わかりやすく演じ、演出しつつ、まるで意味がわからない、なんでそこでそんなことしたの?というシーンが随所に織り込まれているところに、やはり心うたれるものがあった。

生活の映画において「謎」というものは、解かれるわけでもなく、ただふいにそこにある、そのことこそが過剰なフィクションを牽制し、「物語」と「現実」を綱引きさせる、とわたしは思うのだ。

例えば、青年と女性のことであったり、青年と親しくしていた子供のことであったり、公園でやたらと観てくる女性であったり、深夜の中年男性たちの「影踏み」であったり、日々の出会いや別れが、物語によって処理されないからこそ、かがやきだす。

広告代理店から幕内弁当のごとく与えられた、様々なエッセンスをそつなく入れ込みつつ、日々をテーマとした意味を取りこぼさない、この手腕に文句はあるまい。

さて本作が公開中、皮肉にもこの日本で最も清貧的な生活を行なっていた人物が死去したことが報じられた。

桐島聡、左翼集団である東アジア反日武装戦線のメンバーで1975年から連続企業爆破事件の被疑者として全国に指名手配されていた。

男は、死去する数十年前から「内田洋」という偽名を使って工務店で住み込みで働き、古い木造2階建ての6畳の寮で一人暮らしをしていた。

1960〜1970年代のブルースやロックなどの音楽好きで知られジェームス・ブラウンやカルロス・サンタナを好み、月1回、音楽好きが集まる藤沢市内のバーに顔を出していた。藤沢市内の別のバーでは「うーやん」と呼ばれ、週1、2回来店しては赤ワインを好んで飲んだ、という。

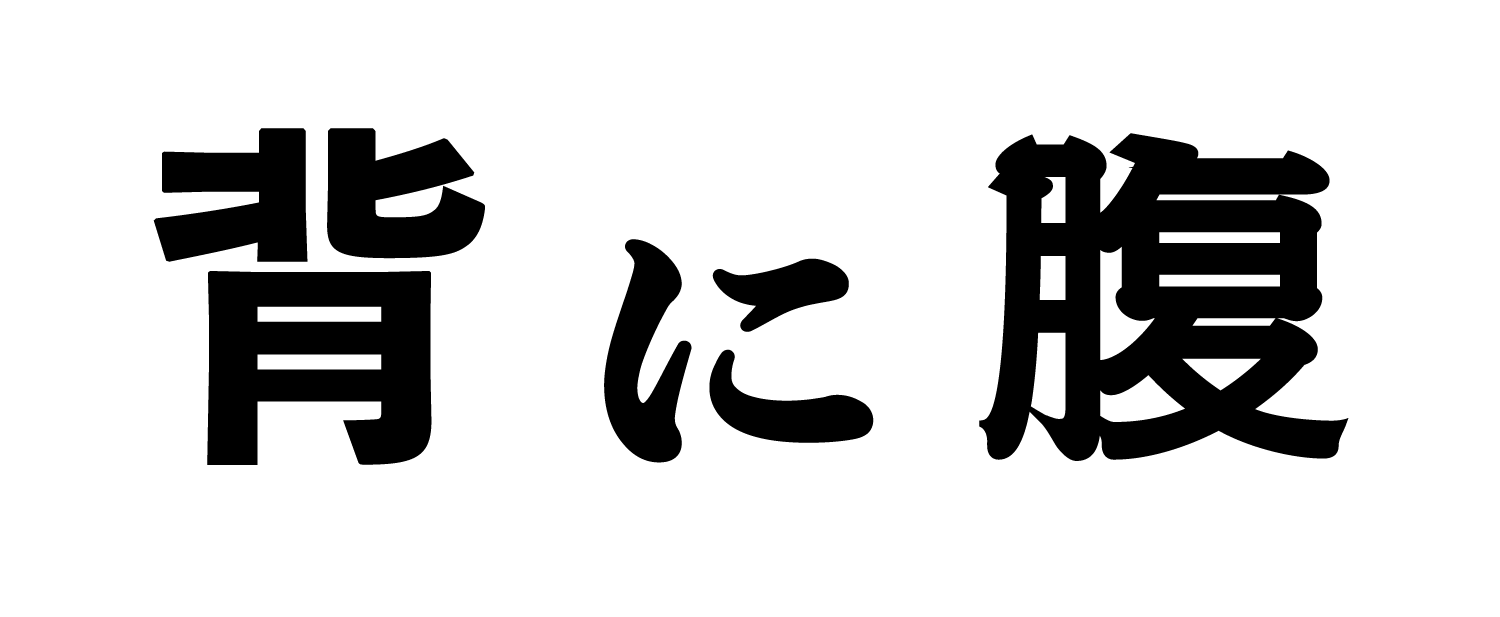

この件に関して、背に腹メンバーの三上さんに教えてもらったポッドキャストが大変面白かった。

桐島は誰と同級生か、どんな音楽を聞いていたか、彼が死去した報道がされたとき、全国のミュージックバーで同じような会話がされていたに違いない、と思いをめぐらせる内容。

明治学院大学在学中に組織に参加し、テロ事件を起こしたのは1975年の20歳、このラジオでも触れられている通り、全共闘運動や学生左翼運動というものは1969年の東大安田講堂陥落、1972年の浅間山荘事件を契機に、下火になっていったと言われている。

その頃、perfect Daysのプロデューサーでファーストリテイリング、つまりユニクロの取締役、75年の頃は柳井正26歳、現在は75歳、世代的にも近いと言ってもいいだろう。

役所広司は75年、当時は19歳、現在は68歳。ちなみにヴェンダースは75年当時は30歳、現在は79歳、よくもまあこれだけご高齢の方々のプロジェクトでありつつ、いまの感触を描けたものだ。

役所広司は当初は役所勤務の公務員、柳井も実家は太いものの東京上京時はそれなりのミニマルな生活をしていたのだろう。とにかく、彼らの清貧像をこのような形で具現化される映画が日本を席巻している、ニッポンという国、いやこの世界全体の黄昏(たそがれ)を感じざるを得ない。

しかし「清貧」にはカネがかかる、というタイトルをつけたものの、桐島の暮らしを伺うと、なんとも絶望しきれない、不思議な気持ちになったのも事実である。

1960〜1970年代のブルースやロックなどの音楽好きで知られジェームス・ブラウンやカルロス・サンタナを好み、月1回、音楽好きが集まる藤沢市内のバーに顔を出していた。藤沢市内の別のバーでは「うーやん」と呼ばれ、週1、2回来店しては赤ワインを好んで飲んだ。

wiki

参考

https://www.uniqlo.com/jp/ja/contents/corp/press-release/2010/07/071515_mag_2.html

リアクション